Di tulisan sebelumnya

tentang Bumi yang bulat pepat, saya merespon teman saya yang mengagih video konspirasi bentuk bumi. Ketika menulis tanggapan awalnya, saya sadar akan dua hal. Yang pertama, saya harus menjadi persuasif karena menyajikan bantahan faktual saja tidak cukup. Yang kedua, menulis persuasif itu tidak mudah.

Saya punya pengalaman satu tahun untuk poin pertama. Ketika saya mengajar di Banggai, seorang rekan guru saya keranjingan teori konspirasi. Segala macam argumentasi wahyudi-dajjal-illuminati jadi pokok bahasan di jam-jam istirahat. Terkadang saya mendebat balik dengan data dan fakta, tapi tak sekali pun saya sukses membuat si bapak ini berubah pikiran.

Dari pengalaman ini, saya paham bahwa seseorang percaya berita bohong dan teori konspirasi bukan karena kurang pengetahuan. Benak mereka bukan bejana kosong yang menunggu untuk dituangi pengetahuan. Sebaliknya, teori konspirasi ini terpatri di benak mereka karena narasinya memikat emosi dan imajinasi. Mendebat berarti membuat teori konspirasi ini makin sering dibicarakan, dan makin terpatri di pikiran. Menyadari hal ini berarti menyadari bahwa mengubah pandangan orang itu sulit, dan caranya harus dipikirkan masak-masak.

Respek saya terhadap teman saya yang mengagih video itu membuat saya mencoba menjadi sensitif. Maka ketika saya menulis respon saya, saya mengusahakan agar respon saya tidak diinterpretasikan sebagai upaya menyerang pribadi dia (dan saya toh juga tidak berniat menyerangnya). Saya berusaha mengambil pendekatan yang berbeda dari beberapa bentuk tanggapan atas konspirasi bentuk bumi yang sudah ada—yang nadanya mungkin terkesan mengejek atau bahkan membego-begokan orang.

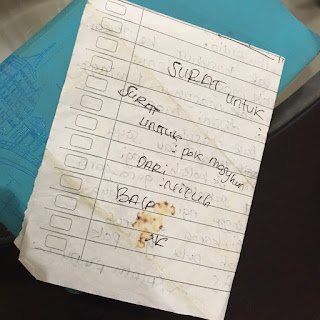

|

| Macam bapak di Facebook ini yang membego-begokan sopir Grab yang ia tumpangi. |

Di sini saya bersepakat dengan

Michael Shermer. Ia menulis di Scientific American tentang panduan meyakinkan orang yang tidak mau percaya fakta:

1. Jangan emosian,

2. Bahas isunya, jangan serang orangnya,

3. Simak dan coba jelaskan ulang pandangan lawan bicara dengan akurat,

4. Tunjukkan respek,

5. Sampaikan bahwa kita paham kenapa lawan bicara punya pandangan seperti itu, dan

6. Coba tunjukkan bahwa mengadopsi fakta bukan berarti harus mengubah mazhab hidup mereka.

Namun, untuk poin keenam saya mencoba mengambil langkah berseberangan. Alasan saya, prinsip keenam ini justru sudah dipakai oleh video tersebut yang bilang bentuk Bumi tidak ada efeknya ke keseharian kita. Menurut saya, justru ucapan ini sok-sok menutupi disonansi kognitif yang akan terjadi ke konsekuensi kiblat salat si penonton video. Meminjam pertanyaan Ma’rufin Sudibyo di

tulisan Evan, siap tidak mereka salat menghadap (hampir) ke utara di Indonesia saat meyakini Bumi datar? Siap nggak mereka mengubur jasad yang muslim dalam arah hampir barat-timur kala meyakini Bumi datar? Dugaan saya, untuk menghindari disonansi kognitif, orang akan lebih cenderung mempertahankan kiblat yang benar ke arah barat, yang ditentukan ilmuwan dan ulama muslim dengan pedoman bentuk bumi bulat.

Saya akui trik ini kesannya agak murahan. Tapi retorika harus dilawan dengan retorika. Video teori konspirasinya menggugah sekali, tapi kalau kita bisa mengenali mengapa videonya menggugah, kita bisa lebih wawas diri menimbang argumentasi yang disajikan.

Saya beruntung punya banyak pengalaman jadi juri debat yang memaksa saya untuk mendengarkan argumen, bantahan, dan bualan banyak tim debat. Saya dilatih menggunakan kerangka yang logis untuk mengevaluasi bualan-bualan mereka dan memilih argumen serta bantahan pihak yang mana yang mau saya percayai. Jadi, begitu saya wawas akan teknik retorika yang sedang dipakai, saya tetap bisa melihat apakah argumentasinya sesuai dengan logika dan fakta. Kalau teknik retorikanya mumpuni tapi isinya kosong? Saya tinggal bilang, "Ah, bokis lu."

Itu juga yang saya bilang ketika narator konspirasi berkata di awal video, "Ketika ada orang yang mengatakan pada saya bahwa bumi itu datar, saya pikir ini orang ngawur. Saya langsung melakukan riset untuk membantah, sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang Bumi datar. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya…" "Ah bokis!"

Di teori Aristoteles yang membagi retorika menjadi

ethos, pathos, dan logos, kutipan narator di atas adalah contoh pathos. Naratornya memainkan emosi pemirsa dengan menceritakan bahwa ia adalah bagian dari kelompok mereka yang skeptis.

I am like you—sementara penganut Bumi datar ini ngawur. Ini tujuannya untuk membangun rasa percaya, dan begitu pemirsanya terhanyut oleh rasa percaya, mereka jadi lebih rentan untuk menelan mentah-mentah argumentasi-argumentasi berikutnya.

(Sesungguhnya teknik ini juga banyak dipakai oleh ulama mualaf yang lalu menjelekkan agama awalnya dia, atau pedande/pendeta yang dulunya Islam lalu menjelek-jelekkan Islam. Kedua-dua jenis ini sama-sama makanan saya di jam istirahat mengajar, jadi selalu kenyang lah. Pada dasarnya sama aja sih semuanya, tapi itu bahasan lain lagi.)

Pada tulisan sebelumnya, saya meminta teman saya untuk menulis. Saya optimis proses sintesa yang panjang untuk menghasilkan tulisan bisa membuatnya menimbang mengapa ia percaya pada argumentasi pembuat video.

Di sisi lain, saya sadar permintaan saya agar teman saya ini menulis kritis bukan permintaan yang mudah. Tidak semua orang terampil menulis, dan melihat rendahnya hasil

PISA terakhir kita, sudah jelas bahwa sintesa pengetahuan bukan keterampilan yang biasa diasah di sekolah. Tapi saya percaya kalau kawan saya ini mau meluangkan waktu untuk menulis, diskusinya lalu bisa bergerak maju. Saya berharapnya kalau teman saya menulis, dia mau menggunakan

daftar pertanyaan yang disusun Arie Prasetyo yang sudah runtut yang bisa digunakan untuk membangun argumentasi Bumi datar yang logis. Respon-respon yang ada di blognya Arie saat ini sih lebih banyak yang menyedihkan dan tidak menjawab pertanyaan yang ada (mungkin karena yang memberi respon juga sama-sama tidak paham).

Dialog yang tidak berjalan ini juga yang membuat saya kasihan dengan Pak Thomas Djamaluddin. Dari diskusi serupa di LAPAN, saya melihat beliau sudah capek-capek meluangkan waktu menemui perwakilan komunitas Bumi datar, tapi karena mereka tidak bisa mengartikulasikan argumennya dengan jelas, ya ngga nyambung jadinya. Bagaimana lagi menjelaskan edaran mereka yang membantah penjelasan Kepala LAPAN yang teknis menggunakan seruan konspirasi ekonomi?

Entahlah, mungkin anggota komunitas Bumi datar ini sudah merasa bahwa sains kita sudah hilang legitimasinya. Menurut saya, ini yang membuat fakta mental kalau dilempar ke mereka. Sialnya, begitu legitimasi sains hilang di mata mereka, sulit mengembalikannya.

Duncan Watts menulis,

Creating legitimacy is hard in part because it is intrinsically self-referential. For example, why should I trust that claims made by scientists? The answer, one would hope, is that scientists are required by their peers to follow the scientific method, which is the most reliable mechanism we have for uncovering facts about the world. But how do I know that the scientific method is reliable, and not just an elaborate hoax perpetrated by scientists? The answer, again, is that we know science works because of all the useful facts it has established about the world. As a scientist I happen to believe this argument, but it is unavoidably self-referential: science is to be trusted because it establishes facts, and facts are to be trusted because they are established by science.

The self-referentiality is critical, because if I suddenly decide to stop trusting science — both methods and results — there is no easy way for science itself to re-establish that trust. Most discussions about legitimacy end up veering back and forth between the trustworthiness of the outcome (in this case, information) and the trustworthiness of the process that generates the outcome.

Watts pesimis upaya Facebook menandai berita bohong sebagai berita bohong akan berdampak banyak. Namun menurut saya meski upaya membantah hoax dan teori konspirasi tidak selalu manjur mengubah pandangan penganutnya, ini bisa membuat orang tersebut tidak makin menyebarkan berita hoax itu lagi. Upaya ini bisa memutus siklus.

Bagi para penganutnya, berita bohong dan teori konspirasi ini terpatri karena mudah dipahami, membangkitkan emosi (rasa takut), dan berasal dari sumber yang ia percaya. Ini sebabnya

Debunking Handbook mengatakan kita harus menajamkan pesan yang kita sampaikan untuk mematahkan teori konspirasi. Agar pesan kita mudah diingat ada tiga syaratnya:

1. penjelasan kita harus sederhana (jangan terlalu rumit!)

2. bangkitkan emosi tandingan, dan

3. jelaskan bahwa sumber awal tadi tidak boleh mentah-mentah dipercaya.

Dengan begitu penjelasan baru ini bisa mengisi ruang kosong di benak lawan biasa yang muncul ketika teori konspirasi ini dihapus. Jika tidak diisi, teori konspirasi bisa tumbuh lagi di ruang yang sama.

Saya percaya mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati. Untuk kasus ini cara pencegahannya adalah dengan banyak belajar bagaimana menalar argumentasi kita dengan kritis. Saya temukan ada beberapa kelas yang mengajarkan cara bernalar, termasuk di Oxford yang bisa diakses gratis

podcastnya, atau di Universitas Washington yang bisa diakses

silabusnya.

Panduan saya yang lainnya adalah untuk selalu mengecek apakah ada cacat logika bias kognitif di penalaran saya. Mengambil

kategorisasi dari Buster Benson di infografis di awal tulisan ini, ada empat hal yang bisa menyebabkan penalaran kita menjadi bias: kebanjiran informasi, kecenderungan mereka-reka pola, waktu yang terbatas, dan memori yang sempit. Ketika saya sadar atas keterbatasan ini, saya tahu harus mengumpulkan informasi. Maka, saat saya ingin merespon teori konspirasi yang dipercaya teman saya, saya mulai dengan membaca. Saya sarankan Anda juga.

—————————————

Kalau Anda ingin ikut membaca, saya bisa sarankan tautan-tautan di bawah ini:

1. Kenapa Orang Cerdas Pun Bisa Termakan Hoax? - Hujan Tanda Tanya [Video]

https://youtu.be/EUiVtW-45Ss

2. Mereka yang Cerdas tapi Ekstrem - Andre Pramudya (Qureta)

http://www.qureta.com/post/mereka-yang-cerdas-tapi-ekstrem

3. Debunking Handbook - John Cook (Univ. Queensland) and Stephan Lewandowsky (UWA)

https://www.skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf

4. What Is Motivated Reasoning and How Does It Work? - Dan Kahan (Yale Law School)

http://www.scienceandreligiontoday.com/2011/05/04/what-is-motivated-reasoning-and-how-does-it-work/

5. Calling Bullshit in the Age of Big Data - Silabus University of Washington

http://callingbullshit.org/syllabus.html

6. Rebuilding Legitimacy in a Post-truth Age - Duncan Watts (Microsoft)

https://medium.com/@duncanjwatts/rebuilding-legitimacy-in-a-post-truth-age-2f9af19855a5

7. Critical Reasoning for Beginners - Marienne Talbot (Oxford University)

http://podcasts.ox.ac.uk/series/critical-reasoning-beginners

8. Getting a scientific message across means taking human nature into account - Rose Hendricks (UC San Diego)

https://theconversation.com/getting-a-scientific-message-across-means-taking-human-nature-into-account-70634

9. You’re the fact checker now - Stanford Alumni

https://medium.com/stanford-alumni/youre-the-fact-checker-now-60103eaeaf3a#.dvz8et26l

10. Fake news and the spread of misinformation - Denise-Marie Ordway (Journalist’s Resource dari Shorenstein Center Harvard Kennedy School)

https://journalistsresource.org/studies/society/internet/fake-news-conspiracy-theories-journalism-research

11. Cognitive bias cheat sheet - Buster Benson

https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18#.hkf1kn3o7

versi infografis dan ringkasan:

https://medium.com/thinking-is-hard/4-conundrums-of-intelligence-2ab78d90740f#.92tvrudrl

12. Why bullshit is no laughing matter - Gordon Pennycook (University Waterloo)

https://aeon.co/ideas/why-bullshit-is-no-laughing-matter

13. This one weird trick will not convince conservatives to fight climate change - David Roberts (Vox)

http://www.vox.com/science-and-health/2016/12/28/14074214/climate-denialism-social

14. How to Convince Someone When Facts Fail - Michael Shermer

https://www.scientificamerican.com/article/how-to-convince-someone-when-facts-fail/

15. Conspiracy theory - RationalWiki

http://rationalwiki.org/wiki/Conspiracy_theory

16. Diskusi dengan kelompok Flat Earth Indonesia - Arie M Prasetyo [Daftar pertanyaan konsekuensi dogma Bumi datar]

https://as3c.wordpress.com/2017/01/15/diskusi-dengan-kelompok-flat-earth-indonesia/

17. Why Facts Don't Change Our Minds - Elizabeth Kolbert

http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds

18. Livetweet dari konferensi Fake News di Harvard - Herman Saksono -

https://twitter.com/hermansaksono/status/832769428768960513